Kleindenkmale 1. Ereignisse und Personen

Ahnskreuz Krewinkel

50.7590825, 6.2934360; Q75V+J9M Stolberg

Kurz hinter Krewinkel auf Buschhausen zu an der gleichnamigen Straße rechts über den Graben am Saum des Erlbuschs steht ein Wegkreuz, das sog. Ahnskreuz. Es erinnert an den unnatürlichen Tod des Johann Wilhelm Ahns, Gastwirt aus Vicht.

Der habe sich an einem 23. Oktober und zwar an einem Sonntag, so heißt es im Mausbacher Pfarrbrief, ereignet. Nach der Inschrift auf dem 2021 wegen Verwitterung entfernten Denkkreuz im Jahre 1881, nach Überlieferung und dem Mausbacher Chronisten Arnold Ortmanns im Jahr 1883 und so ist es auch auf dem 2022 erneuerten Denkkreuz verzeichnet: "1883". Das Vichter Sterbebuch indes weist den Tod eines Johann Wilhelm Ahns auf Freitag, den 23. Oktober 1881 aus. Vermutlich ist ein erstes, laut Ortmanns 1930 bereits nicht mehr erhaltenes Denkkreuz 1883 errichtet und am 23. Oktober desselben Jahres, und dieser war nämlich ein Sonntag, eingesegnet worden, und es kam daher zu einer Verwechslung des Datums.

Anlass des für Wilhelm Ahns bedauerlichen Vorfalls war ein Jagdausflug mit dem Nachbarn Peter Wilhelm Wisgen aus Vicht. Sehr zum Missfallen soll sich dessen Flinte beim Sprung über einen Graben im Erlbusch bei Buschhausen entladen und Wilhelm Ahns noch verzögert im Forsthaus, aber doch vorzeitig aus dem Leben abgerufen haben. Zum Gedenken des Ereignisses wurde ein Wegekreuz aus Holz aufgestellt und in der Folgezeit erneuert.

Das zuletzt verwitterte Denkkreuz ist im Mai 2021 von Nachbarn in Sicherheit gebracht und bis auf den Stumpf in der Bodenhülse entfernt worden. Diesmal erregte die solcherweise "kahle" Stelle Missfallen. Der AGM trat daher an den Zimmerermeister Rolf Conrads heran, der daraufhin nach dem Vorbild des entfernten Kreuzes ein neues angefertigt und den Mausbachern gestiftet hat. Dieses weicht denn auch nur in der Inschrift mit Jahreszahl 1883 und damit zum Vorteil des Wilhelm Ahns vom Vorbild ab. Das neue Kreuz wurde am 26. September 2022 – Verwechslungen vorbeugend: ein Montag – im Anschluss an eine in der Barbarakapelle in Krewinkel von Pastor Norbert Bolz gelesenen Messe von demselben eingesegnet.

Ausstattung und Inschrift

- Lateinisches Kreuz, Eiche, Vierkantholz verleimt, 2.3 m hoch, 1.3 m breit, Giebeldach mit Zinkblech belegt, Fuß in Metallhülse in Bodenplatte aus Beton verankert

- im Kreuzpunkt von Längs- und Querbalken in den Ecken ausgerundete Tafel ca. 40 x 40 cm

- auf der Tafel Inschrift in Kursive "Betet / für die Seele / des hier / am 23. Oktober 1883 [2019: 1881] / verunglückten / Wilhelm Ahns / aus Vicht"

Bedeutung/Provenienz

Ein Gedenkkreuz, im Ursprung gestiftet wohl von Anverwandten oder dem Nachbarn. Der Unfall sollte sich denn auch an dieser Stelle ereignet haben. Genau bekannt ist dies jedoch nicht. Es kann vermutet werden, dass das Ahnskreuz so wie auch das Gottfriedkreuz gegen das Vergessen näher an den hier verlaufenden Pilgerweg auf der Düren-Eupener Straße gerückt worden ist.

Franzosenkreuz / Zum toten Franzosen Gressenicher Straße 65

50.760842, 6.281548; Q76J+8JM Stolberg

An der Gressenicher Straße 65 in Mausbach, an der Abzweigung Franzosenkreuz, steht das Wegkreuz selbigen Namens. Auch genannt "Zum toten Franzosen" soll es – offensichtlich mündlicher Überlieferung nach – an ein Massengrab napoleonischer Soldaten erinnern, die auf dem Rückzug der Grand Armée aus Rußland 1813 bei Mausbach von deutschen Truppenteilen und verbündeten Kosaken überfallen worden seien.1 Dieser Stoff ist fernerhin Gegenstand der Sagensammlung von H. Hoffmann.2 Auf dem Kreuz ist indes "1812" vermerkt.

Die im AGM bekannte älteste Abbildung dürfte auf die 1960er zu datieren sein. Sie zeigt das Kreuz an seinem heutigen, zu der Zeit noch unbebauten Standort an der Gressenicher Straße vor einem Weißdornstrauch. 1985 wurde das Kreuz restauriert und von Kaplan Georg Stadeler am 13. September desselben Jahres neu eingesegnet, der Weißedorn wurde entfernt. 2009 wurde die Holzkonstruktion durch Tischlermeister Erich Kutsch vollständig ersetzt. Nach einem Bericht der "Stolberger Volkszeitung" vom 23. September 1985 wurden bei der Restaurierung 1985 ein neuer Corpus und ein Emailleschild mit dem Erinnerungsdatum "1812" angebracht.3 Ältere Abbildungen zeigen das Kreuz tatsächlich ohne das Schild, indes mit einem ganz ähnlichen bis identischen Corpus, und dieser ist in die Erneuerung 2009 übernommen worden. Das Emailleschild wurde durch ein Querholz mit Inschrift ersetzt.

Ausstattung

- Spitz überdachtes Passionskreuz, Gesamthöhe über Boden ca. 2.315 m, Holz, Metall, Schiefer, Holzkonstruktion 5.5 cm über Fundament an Eisenleisten in Betonfundament 26.5 x 23.5 cm

- Kreuzbalken 14.5 cm breit, 7.2 cm tief, Längsbalken ca. 2.16 m hoch, Querbalken 90 cm Länge (v. l. zu Längsbalken cm 38 / 14.5 / 37.5), leicht vorstehend in Längsbalken eingelassen

- Corpus NE- Metall grau (Zinn-/Zink-Blei-Legierung ?) mit Resten weißen Anstrichs, hohl (vermutl. Guss, evtl. Druckguss), Dreinagelkreuzigung auf Suppedaneum, Kopf bis Fuß/Unterseite Suppedaneum ca. 35/37 cm, Klafterweite ca. 35 cm

- Kreuztitel "IN / RI" auf Metallband (Kupfer/Bronze ?) B x H ca. 45 x 75 mm oben u. unten gewellt

- über dem Kreuzfuß Querholz, Diagonale ca. 42 cm, H 16.5 cm, Stärke ca. 2.5 cm, Inschrift Kursive "Franzosen / Kreuz / 1812", darunter Blechmarke B x H ca. 9.3 x 3.2 cm mit Inschrift Kursive "Stiftung Erich Kutsch [† 2020] / Tischlermeister / 2009 [?]"

- Giebeldach Schrägen jede ca. 15 cm breit, 75 cm lang und mit 6 ca. 19.5 cm breiten Schieferschindeln gedeckt

Bedeutung/Provenienz

Von wem und wann das Kreuz ursprünglich errichtet wurde, ist bisher nicht sicher bekannt geworden. Als Quelle wird stets eine Sekundärquelle zitiert, nämlich Ortmanns Pfarrchronik. Deren Stoff hier beruht offensichtlich auf mündlichen Erzählungen, die auch unter demn Sagengut subsumiert werden. Befunde für ein Massengrab sind bei der umliegenden Bebauung der Gressenicher Straße von 1928 (Nr. 61) an bis in die 1960er (Nr. 65) und weiter rückwärtig (Auenweg, Franzosenkreuz) von den 1980ern an bisher jedoch nicht bekannt geworden – zumindest nicht im AGM. Die preußische Uraufnahme 1836 verzeichnet hier auch kein Kreuz. Wohl aber zwei Kreuze Am Dom, sog. nach dem ehemaligen Besitz des Kölner Domkapitels dort, im Bereich des heutigen Friedhofs am Rektor-Soldierer-Weg und zur Krewinkeler Straße hin4, die auf der Tranchotkarte 1805/07 nicht erscheinen. Hier sollen 1929 im Zuge einer Wegänderung "Pferde- und Menschenknochen", die auf ein Massengrab hinwiesen, gefunden worden sein.5

Daher wäre beim Franzosenkreuz, zumal die Tafel mit dem Datum 1812 der ältesten im AGM bekannten Abbildung nach wohl später angebracht worden zu sein scheint und weil die Grande Armée erst am 30. Dezember 1812 die Memel nach Preußen überquerte und Preußen Anfang 1813 die Allianz mit Frankreich löste, im Ursprung ein Veteranendenkmal6 oder eine Umwidmung dazu vorstellbar. Auf der anderen Seite ist denkbar, dass ein archäologischer Befund im Bauaushub nicht aufgefallen oder aus pragmatischen Gründen nicht angezeigt worden ist und Unsicherheit in der Datierung zeigt sich auch am Ahnskreuz.

Nach Schätzung auf Basis der Fotos aus den 1960ern könnte der darauf abgebildete Weißdorn 100 Jahre und älter sein. Ob dies an 1860 heran reicht, oder darüber hinaus an 1812 oder 1813, ist ungewiss. Die Schätzung allein aufgrund der Fotos und in der verfügbaren Bildqualität kann natürgemäß nur grob erfolgen.

Weißdorn – Ethnobotanik

Der – freilich auch wildwachsende – Weißdorn, Crataegus, war traditionell ein Hagedorn, ein Heckengewächs zur Einfriedung. Für die antike Heilkunde von Dioscurides im 1. Jh. beschrieben, wurde er seiner herzspezifischen Wirkung7 wegen im 16. Jh. von Joseph Duchesne dem französischen König Heinrich IV. verordnet. Duchesne wurde 1603 wegen paracelsischer Gesinnung verurteilt. Ab 1850 gelang dem irischen Arzt Thomas Green eine erfolgreiche Verwendung als Herzmittel. Marcellus Empiricus verlieh dem Weißdorn in seinem medizinischen Laienwerk De Medicamentis an der Wende vom 4. zum 5. Jh. eine christliche Annotation: Die Dornenkrone Jesu sei aus Weißdorn gewirkt worden.8 Dies kam im Volksglauben durch verschiedentliche Bezeichnungen der Früchte wie Himmelsbrötchen oder Muttergottesbeere zum Ausdruck (so aber auch abschätzig: Judenkirsche), und vor allem im Analogiedenken, dass sich Krankheiten auf den Weißdorn übertragen ließen und dieser der Dornenkrone wegen hexen- und zauberscheuchend wäre, was überhaupt auf Dornengewächse übertragen worden ist. Die Mespel, der regionstypische Wanderstab, war denn auch nicht nur der Holzqualität wegen aus Schwarzdorn oder Mispel beliebt, er sollte zugleich Wandernde vor Hexen schützen. In Frage kommt hier so denn auch der dem Weißdorn verwandte Rotdorn, der zu Fronleichnam blüht und solcherweise zur Prozession eine Rolle gespielt hat.

(Cf. Willmskreuz)

1Arnold Ortmanns (ND 2002): Die Geschichte der Pfarre Mausbach. 2. Aufl. des Nachdrucks der Ausg. von Allerheiligen 1930 in der Stolberger Zeitungs- und Akzidenz-Druckerei B. Linzen. Arbeitskreis Geschichte Mausbach. S. 60.

2 H. Hoffmann (1914): Volkskunde des Jülicher Landes. Bd. 2: Sagen aus dem Indegebiet. Dürwiß: Dostall. S. 103, Nr. 245.

3Buntfoto mit dem Emailschild bei Hollsto [H. Koll] (2006): Mausbach; Unser Dorf im Wandel der Zeiten. S. 85. AGM-116-000012-D.

4Preußische Uraufnahme, K. von Müffling (1836-1850) online verfügbar über den Geobasisdatendienst tim-online des Landes NRW (zuletzt geprüft am 21.2.2025).

5"Arbeitskreis Mausbacher Geschichte [gemeint ist der Arbeitskreis Geschichte Mausbach] vom 09.07.2022", so als Beleg angegeben von W. Schindler (2024): Zeugen der Geschichte und Geschichten; Stolbergs Wegekreuze, Kapellen, ..., Stolberg: Stolberger Heimat- u. Geschichtsverein (Beiträge zur Stolberger Geschichte, Bd. 36), S. 101, Fn. 200. Leider gerade dieser Verweis ist mir bisher nicht nachvollziehbar geworden.

6Solcherart Denkmale sind insbesondere als in den 1830er bis 1850er aufgestellten "Napoleonsteine" (z.B. in Mainz) bekannt. Auch der "Napoleonsweg", den der eilige Kaiser im Norden Mausbachs südlich der Hastenrather Straße auf Höhe der Werther Heide bereist haben soll, taucht unter diesem Namen erst ab 1830 in den Quellen auf.

7Vgl. D. Frohne (2006): Heilpflanzenlexikon; Ein Leitfaden auf wissenschaftlicher Grundlage. Stuttgart: Wiss. Verlagsges. S. 170-173.

8Marcelli de medicamentis liber, übertragen von Georg Helmreich, Leipzig 1889 bei B. Teubner: Herba salutaris, id est spina alba, qua Christus coronatus est [...] S. 236, 29 Lat. bei Internet Archive, zuletzt geprüft am 21.2.2025.

Friedenskreuz Auf dem Königreich

50.770790, 6.303847; Q8C3+8G9 Stolberg

Friedensmahnmal, errichtet 1967 anstatt des 1944 beschädigten und 1961 abgebrochenen Kriegerdenkmals von 1923 an der Kirche. Ursprünglich und bis 1981 war sein Platz auf der Ecke Am Pannes/Römerstraße, etwa an der Stelle, wo der 1992 aufgestellte Gedenkstein zur 1150-Jahrfeier Gressenich heute zu sehen ist. Im Zuge des Straßenbaus wurde es an seinen heutigen Platz an der Straße Auf dem Königreich zwischen Rottstraße und Krämersterz transloziert.

Ausstattung

- Griechisches Kreuz auf Bogen, magnetischer Träger verkleidet mit NE-Blechen

- Kreuz H x B x T 183 x 34 x 25.5 cm, Kreuzsockel 12 x 28.5 x 20.5 cm. Aufschrift auf dem Kreuz: "Herr / Gib der Welt den / Frie / den".

- Bogen L x H x T ca. 332 x 26.5 x 45.5 cm, lichte Höhe über Boden ca. 66.5 cm.

- Konstruktion auf ovalem Plateau mit unregelmäßig gebrochenen und hohen Natursteinkacheln aus denen sich solcherweise eine zweidimensionale Weltkarte hervorhebt, L ca. 5.1 m, T ca. 3.3 m. Um das Plateau oval fortgesetzte Pflasterung mit Stein.

Bedeutung

Der bildlich weltumspannende Bogen mit dem krönenden Kreuz nimmt das Motiv des Globus cruciger auf, wobei das griechische Kreuz weniger als das lateinische den Anspruch der Katholischen Kirche versinnbildlicht. Ein christlicher Anspruch bleibt gleichwohl bewahrt und ob dies den Weltfrieden befördert, kann vor dem Hintergrund der Vielfalt der Kulturen und nicht zuletzt vor dem der christlichen Geschichte fragwürdig erscheinen. Dieses Kriegsdenkmal ist denn auch weiterhin als Kriegerdenkmal tradiert worden, da hier insbesondere der zu Tode gekommenen Soldaten in den Kriegen des Deutschen Reichs gedacht worden ist.

Friedenskreuz Süssendeller Straße

50.755499, 6.283965; Q74M+5HW Stolberg

Nach Ost in der Gabelung der Süssendeller Straße links nach Krewinkel und rechts hinauf nach Süssendell steht trotz seiner beträchtlichen Höhe unscheinbar im Dickicht ein lateinisches, einfaches hölzernes Kreuz.

Hier lag der sogenannte Schulwald. Der Name geht auf eine Initiative der Mausbacher Schule zurück, die 1954 den erstmals am 25. April 1952 begangenen "Tag des Baums" aufgegriffen und Absolventen angeregt hatte, hier einen Baum zu pflanzen. Gesetzt wurden überwiegend Birken, der letzte Baum 1959.

Es erscheint als ein Zwilling des großen Holzkreuzes auf dem (neuen) Mausbacher Friedhof an der Krewinkeler Straße. Aber auch als solcher des Friedenskreuzes am Platz des früheren Kriegerdenkmals nebenan im Horstbend. Dieses dort ist spätestens der 1962/63 abgeschlossenen Neugestaltung der Kriegsgräberstätte gewichen, und das lässt an eine Translozierung denken. Nach Darstellung von T. Dörflinger1 soll das Kreuz indes schon 1954 von Reiner Prost erschaffen und dann aufgestellt worden sein; die Anregung gab der Mausbacher Lehrer Leo Esser.

2017 wurde es auf Hinweis des Försters restauriert und ein neuer Querbalken eingesetzt; das Material lieferte der Forstbetrieb, die Kosten für die Ausführung wurden privat getragen.2

Ausstattung

- Lateinisches Kreuz, Eisen armiertes Vierkantholz, Eiche, verschraubt in Stahlfuß

- Höhe ca. 7.8 m, Länge Querbalken ca. 3.7 m

Bedeutung

Am seinem Platz wurde es "Friedenskreuz" genannt und dem Gedenken der Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs gewidmet. In seiner Schlichtheit entspricht es zwar den üblichen Anforderungen an ein Friedenskreuz, jetzt im Dickicht und auf geringerer Höhe als das Kriegsdenkmal auf der Kriegsgräberstätte aber nicht der nach Sichtbarkeit von nah und fern.

Gottfriedkreuz Süssendell/Steinbahn

50.739268, 6.309803; P8Q5+PW3 Stolberg

Von Mausbach aus nach Süden auf der Süssendeller Straße über Süssendell hinaus auf der Steinbahn (hist.) und über die querende Fischbachstraße, den Fischbach rechts (Westen) liegend lassen weiter nach Süden, stößt der Weg auf die heutige namentlich so verzeichnete "Steinbahn". Kurz vor der Querung links (Ost) ist ein Flurkreuz aufgestellt, das "Gottfriedkreuz". Es wurde zeitnah zur Erinnerung an die hier oder nahebei am 16. Dezember 1918 beim Brennholzholen zu Tode gekommene Gertrud Gottfried geb. Ruland (1854-1918) von ihrem Mann Matthias Hubert Gottfried gestiftet. Sohn Bernhard war bereits im ersten Weltkrieg 1916 vor Verdun (Frankreich) umgebracht worden.

Ausstattung

- Eisen, Höhe über Boden 90 cm, Länge Querbalken ca. 53 cm, Balkenbreite 50 mm, Stärke ca. 6 mm = U-Träger aus Eisenmetall. Querbalken als U-Trägerstück an Falz in den Längsbalken eingelassen und aufgenietet. Auf in den Boden eingelassenem, steinernem (Kunststein?) Postament, 22 cm B x 22 cm L x ca. 30 cm H über Boden, mit gekreuzt angeschweißtem Fuß verschraubt.

- Passionskreuz, in den Balken enden (längs oben, quer außen) zu Gleven/Lilien aufgebogen

- Dreinagelkreuzigung auf Suppedaneum (erhobenes Haupt, Lendentuch links geknotet), Eisenmetall, ca. 20.5 cm von Kopf bis Fuß, ca. 18 cm abgewinkelte Klafterweite

- im Kreuztitel eingelassen "IN / RI"

Bedeutung/Provenienz

Gedenkkreuz, das an diesem Platz am Mausbacher Pilgerweg zur Heimbachwallfahrt, mit naturgemäß höherer Publikumsfrequenz als mitten im Wald, aufgestellt worden ist und daher nicht punktgenau den Ort des Ereignisses anzeigt.

Die Lochungen in der Höhe des Querbalkens könnten auf einen breiteren früheren Corpus hinweisen, die Lochungen oben indes auf die Weiterverarbeitung eines Industrieprodukts. Eine ältere Abbildung unbekannten Datums, vermutlich die älteste im AGM bekannte Abbildung, zeigt das Kreuz tatsächlich mit anderem Corpus (geneigtes Haupt, Lendentuch rechts geknotet) und ohne weitere Anbringung auf dem Querbalken sowie anstatt der heute zu sehenden Anschüttung mit freiliegendem Postament. Im Übrigen ist das Gottfriedkreuz, abgesehen vom Corpus, in der Formgebung identisch mit dem Kranzbergkreuz, was hier wie da in der Grundlage für eine industrielle Herstellung spricht.

"Heinrich" Markusplatz

50.7577290, 6.2765059; Q75G+3JR Stolberg

"Heinrich" ist eine Edelstahl-Plastik von Albert Sous. Der aus Mausbach stammende Bildhauer und Gold- und Silberschmied hat die 2,60 Meter hohe Figur auf dem Rest einer Säule der am 7. Oktober 1944 gesprengten Mausbacher Markuskirche installiert.

"Heinrich" ist im Juli 2020 zwischen der 1948 wiedererrichteten Kirche und dem Pfarrheim, Markusplatz 2a, aufgestellt worden, und zwar genau an der Stelle, an welcher der Rest der fallenden Säule zu liegen gekommen ist – Albert Sous ist auf Authentizität bedacht gewesen.

Mit seinem Kunstwerk erinnert der Künstler an das Ende des Zweiten Weltkriegs, den er, geboren 1935, als Kind in Mausbach erlebt hat. Er verbindet mit dem Kunstwerk auch persönliche Verluste und Erfahrungen, so den Verlust seines Bruders Heinrich, der ein Opfer des Kriegs geworden war. So zerstörte der Krieg, so zerstört jeder Krieg das Leben vieler Menschen, aber auch viele materielle und kulturelle Werte.

Albert Sous möchte mit diesem Mahnmal ein Zeichen gegen das Vergessen setzen und an alle Opfer des Kriegs und der verbrecherischen Diktatur der Nazi-Herrschaft erinnern, verbunden mit der Hoffnung, dass kommenden Generationen bittere Geschehnisse, wie sie die Vorfahren erleben mussten, erspart bleiben mögen.

Huldigungsstein von 1531 Mausbacher Hof

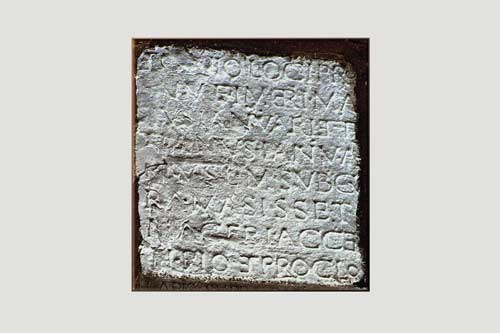

Bei zeitlich unbestimmter, in letzter Zeit stattgefundener Gartengestaltung auf einem nicht näher benannten Grundstück nahe des Mausbacher Hofs wurde der abgebildete Blaustein gefunden. Es soll nur ein Fragment geborgen worden und der übrige Teil verschollen sein. Dieses Fragment wurde in eine Wand des dem Grundstück zugehörigen Wintergartens fest eingelassen.

Vermutlich handelt es sich hier um einen Huldigungsstein von 1531 für (sicher) Jan Polonius von Wachtendonk. Vermutlich anlässlich seiner Amtseinführung: Er war 1531 - 1534 reichsfreier Abt von Kornelimünster und Grundherr in Mausbach. Nach dem Foto von Manfred Esser, das hier mit freundlicher Erlaubnis von Manfred Esser und dem Hauseigentümer (12.1.2024) zur Verfügung gestellt worden ist, lese ich auf dem Stein:

Wappen

In geschweiftem Schild gekreuzte Abtstäbe von Kornelimünster belegt mit Herzschild mit Lilie der Wachtendonk.

Lateinische Inschrift und Übersetzung

Band oben in Textura: "dies Johs [Johannis] de Wach[tendonk]" = Festtag des Johannes [Jan] von Wach[tendonk]. Band unten in Textura: "Anno d[ommi]ni 15[3?]1" = Im Jahr des Herrn 15[3?]1.

Mir scheint bald, dass der Stein links der Einlassungen mit dem Wappen eine weitere Inschrift oder Reste einer Bemalung (evtl. Beschriftung) vorweisen könnte. Um dies zu verifizieren, müsste ich ihn indes in Augenschein nehmen (evtl. mit Abklatsch) oder in einer zweckdienlichen weiteren Fotografie besehen können.

Im Übrigen ist zu vermuten, dass der Stein einst farbig bemalt war, Wappenfarben Kornelimünster: goldene Stäbe auf rotem Feld, Wachtendonk: rote Lilie auf goldenem Feld.

Er könnte deutlich sichtbar außen am Mausbacher Hof angebracht gewesen sein, vielleicht über dem Torbogen. Er zeigte an, wer da, wo der Stein aufgestellt oder eingelassen war, das Sagen hatte, ähnlich heute den Schildern mit dem Amtswappen an den Gebäuden der NRW-Landesbehörden oder eben dem Gessler-Hut bei Wilhelm Tell. In Mausbach hatten die Bauern die Abgaben indes an den Fürstabt am Mausbacher Hof zu leisten, z.B. den Grünhafer an einem jeden 29. Dezember.

Eine Statue, die den von Wachtendonk abbilden soll, befindet sich am Eingang der Probsteikirche in Kornelimünster.

Kriegerdenkmal Waldsiedlung

50.764519, 6.267666; Q779+R33 Stolberg

An der Waldstraße 3, Ecke Heimstraße in Mausbach errichtete die dortige "Siedlergemeinschaft" 1956 ein Denkmal, laut Aufschrift "Unseren Gefallenen und Vermissten", mithin ein reines Soldatendenkmal, und so heißt es auch "Kriegerdenkmal".

Bezogen ist dies auf den Zweiten Weltkrieg 1939-1945 wie auf dem den Bruchsteinquader mit Namenstafeln und dem Titel krönenden "Eisernen Kreuz" zu lesen. Denn die Siedlung besteht erst seit 1936. Sie wurde zwischen 1934 und Ende 1936 im Zuge des NS-Siedlungsbaus der "Deutschen Arbeitsfront" als "Siedlung Diepenlinchen" angelegt, im Plan der NS-Gartenstadt mit bescheidenen Häusern und großzügigen Gärten für die Selbstversorgung in der kriegsgerichteten Autarkie-Ideologie der Nazis.

Üblicherweise wiesen solcherart NS-Siedlungen einen verhältnismäßig übergroßen Anger für Aufmärsche und dergleichen auf. Hier war offenbar das nebenan liegende Areal des "Reichsarbeitsdienstes" (RAD) und späteren "Wehrertüchtigungslagers" dafür vorgesehen. Denn 1934 wurde auch ein Baulos an der Rothen Gasse begonnen und die Architektur der Umgebung weist typisch für die NS-Gartenstadt sternförmig auf das RAD-Lager zu. Der Siedlungsbau wurde indes 1938 zugunsten der "Wiederherstellung der Wehrhaftigkeit", wie es im Nazi-Hetzblatt "Westdeutscher Beobachter" hieß, eingestellt. Gemeint war der Bau des "Westwalls". So ist für die "Siedlung Diepenlinchen" anscheinend nur ein Fahnenplatz übrig geblieben, und an eben diesem Fahnenplatz der "Siedlung Diepenlinchen" ist das Denkmal 1956 aufgestellt worden: "1950 wurde die Siedlung von den noch verbliebenen Familien wieder aufgebaut. Die damalige Gemeinschaft beschloss zu Ehren der Gefallenen ein Denkmal zu bauen", heißt es auf der von der Stadt Stolberg aufgestellten Hinweistafel. Die Abbildung hier zeigt es blumengeschmückt an der Stirnseite eines sehr gepflegten Platzes.

Das Kriegerdenkmal war Station der im katholischen Glauben bedeutenden Fronleichnamprozession in Mausbach.

Kriegsgräberstätte Süssendeller Straße

50.754887, 6.283387; Q73M+W9 Stolberg

An der Süssendeller Straße in Mausbach nach Ost, zwischen Rektor-Soldierer-Weg und der Gabelung, liegt rechts in der Flur "Im Hostbend" der Jeeßekopp, eine Erhöhung zum Nassenberg. Obenauf eine Kriegsgräberstätte, in der Mitte eine steinerne, ca. 3.8 m über dem Boden hochragende, 1.2 m breite und 79.5 cm tiefe Stele. Die Grablegen wurden 1962/63 neu geordnet. Es sind 48 ca. 38 x 62 cm über Boden ragende, steinerne Kreuze mit insgesamt 95 darauf gemeldeten Bestattungen. Die Form erinnert an ein breitbalkiges Byzantinisches Kreuz – hier sind auch Zivilisten bestattet. Aus derselben Zeit stammt die Stele, die von der Gemeinde Gressenich mit Unterstützung des "Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge" auf einem Betonfundament errichtet und die 1963 eingesegnet wurde. In ihr sind seitlich Namen eingraviert von infolge der Weltkriege 1914-18 und 1939-45 zu Tode gekommener Soldaten aus Mausbach, avers und revers Inschriften: (av) "Den / Gefallenen / und / Vermissten / 1914/1918 / 1939-1945", (rv) "Sorgt ihr, / die ihr noch im Leben steht, / dass Frieden bleibe, / Frieden zwischen den Menschen, / Frieden zwischen den Völkern! / Geweiht / 1963". Sie ist als "Kriegerdenkmal" und "Ehrenmal" bekannt. Im Jahr 2000 hat der "Blaue Bund" eine Patenschaft für die Anlage übernommen.

Denkmalstile

Bereits 1923 wurde hier ein Kriegerdenkmal, ein Monument bekrönt mit dem "Eisernen Kreuz" zum "Heldengedächtnis" errichtet. Sicherlich der xponierten Lage wegen, vielleicht auch nicht zufällig in Nähe der Begrabungen Gefallener von 1813 Am Dom (cf. Provenienz Franzosenkreuz). Eine historische Postkarte zeigt es im Geist der Zeit aus steiler Untersicht und ins Gewaltige erhoben. Zur tatsächlichen Größe ein Vergleich mit einer privaten Fotografie aus der Zeit zwischen den 1930er- und 1950er-Jahren unbekannter Urheberschaft.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage um einen Friedhof über den gesamten Hügel für die Kriegstoten in den Kämpfen bei Mausbach erweitert. Es konnten 95 von insgesamt 129 Toten hier geborgen worden. Dabei wurde ein großes, hölzernes Lateinisches Kreuz weithin sichtbar hinter dem Monument mit dem "Eisernen Kreuz" aufgestellt. In der Neugestaltung 1962/63 entfielen sowohl das "Eiserne Kreuz" als auch das Holzkreuz, letzteres erhielt als Friedenskreuz einen neuen Platz im "Schulwald".

Das Epitaph von 1963 folgt der konfesionellen Note durch die drei Kreuze auf dem Avers. Es sind dies die drei Kreuze auf Golgatha, Lk 23,26-42: Sieg der Sünde und Sieg der Herrlichkeit der Gnade zwischen dem die Vergebung in Jesus Christus. Gegenüber den zumindest zwei auf der Stele gedachten Opfern der Judenverfolgung in der Gemeinde Gressenich wohl unpassend, so wie schon die sinnstiftende Inschrift "Den Gefallenen und Vermissten". In der Nüchternheit seiner Gestaltung, dem geschwungenen Aufweg statt der aus steiler Untersicht über steilen Treppen sich erhobenen Vorgängerwerke und im Tenor der Inschrift indes weniger heldenverehrend als diese. In der Einfachheit des Stils der konfessionellen Note die Aufbruchstimmung in der Kirche seit dem Zweiten Weltkrieg.

Dass die Anlage unmittelbar an einem Pilgerweg, dem historischen Wallfahrtsweg nach Kornelimünster, liegt, wird vielleicht bei der Erstanlage 1923 auch eine, doch eher wohl nicht die entscheidende Rolle für die Standortwahl gespielt haben: Von hier aus ist Mausbach ideal zu überschauen.

Holocaust und Endphaseverbrechen

AGM-Schriftführer F. Josef Ingermann wies die Gemeinde Stolberg im März 2021 darauf hin, dass die als Juden verfolgten Josef und Erich Imdorf nicht "verschollen" waren, wie es noch 2022 auf der Stele geheißen hat, sondern Josef Imdorf und sein Sohn Helmut wurden 1941 deportiert und 1942 – wohl im KZ Graudenz (Grudziądz im nördlichen Zentralpolen), ein Außenlager des KZ Stutthof – ermordet. Den Söhnen Erich und Walter gelang die Flucht nach Palästina. (Familie Imdorf)

Überhaupt könnte die Erinnerung an jüdische Opfer auf dem "Kriegerdenkmal" zumindest zunächst auf wenig Gegenliebe gestoßen sein: Die Namen wurden nachträglich angebracht, ganz unten linke Seite der Stele, in der Wirkung wie ein Fremdkörper. "Verschollen" ist indes aus dem Duktus der Vergangenheitsverdrängung: "Wir haben nichts gewusst!" Gehört, geahnt und geglaubt hat man aber schon. "Sie waren ja weg", heißt es. Aufgefallen war dies also. Es hat niemanden interessiert. Denn "vermisst", wie es bei den anderen heißt, hat man sie nicht. Im Jahr 2023, 78 Jahre nach Offenlegung des Völkermords und 60 Jahre nach Errichtung des Denkmals, ist eine Berichtigung auf der Stele erfolgt – nach wie vor unter dem Golgatha-Kreuz und das erweckt leider weiterhin einen Eindruck von erzieherisch, belehrend, zumindest nicht anteilnehmend, so als sollte die Welt, vielleicht nicht am deutschen, aber doch am katholischen Wesen genesen.

Nicht erinnert wird an andere Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, etwa Endphaseverbrechen. So haben Zeitzeugen 1944, kurz vor der Evakuierung und dem Einmarsch der US-Army, unabhängig voneinander gehenkte polnische Zwangsarbeiter am Polizeigefängnis im damaligen Rathaus an der Gressenicher Straße gesehen.

"Abgebüßt"?

Mithin könnte man in diesem Kriegsdenkmal, und auch seiner Nüchternheit wegen, ein der Nachkriegszeit gesetztes Denkmal sehen, eines für die Verdrängung von (Mit-)Verantwortung und Schuld durch "Abbüßen" mit erlittenenem, vielleicht auch überhöht dargestelltem eigenem Leid.

Votivstein von 238 Gressenich/Kornelimünster

50.730847, 6.182876; P5JM+85J Aachen

Nach dem großen Erdbeben 1755 fand ein Bauer namens Rösseler südlich des damaligen Gressenich1 einen Votivstein aus der Spätantike. Er zog den Pfarrer zu Rate und schließlich ging der Stein gegen 1 Malter Korn an den Abt von Kornelimünster. Dort ist er heute noch zu sehen, als Eckstein in der "Alten Vogtei" in der Klauser Straße.

Lateinische Inschrift ergänzt nach vergleichbaren Inschriften und unter Auflösung der Abkürzungen

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)] / ET GENIO LOCI PRO / SALUTE IMPERI MA / SIUS IANUARI ET TI / TIANUS IANUA / RI V(otum) S(olverunt) L(ubentes) M(erito) SUB CU / RA MASI S(upra) S(cripti) ET / MACERI ACCEP / TI PIO ET PROCLO / [consulibus]

Übersetzung aus dem Lateinischen:

Jupiter, dem besten und größten, und dem Schutzgeist des Ortes haben für das Heil des Reiches Masius, (Freigelassener) des Januarius, und Titianus, (Freigelassener) des Januarius, ein Gelübde gern und verdientermaßen eingelöst unter der Sorge des obenstehenden Masius und des Macer Acceptus in dem Jahr, als Pius und Proclus Konsuln waren.

Zur Bedeutung der Inschrift

Nach W. Frentz2 war der Stein zwei Gottheiten geweiht, dem höchsten Gott Jupiter und dem örtlichen Schutzgeist. Aufgestellt wurde er "als Pius und Proclus Konsuln waren", das ist nach den fasti consulares das Jahr 238, und Frentz bezieht den Anlass auf dieses Jahr.

Wir wissen wohl aus der Inschrift, dass Masius und Titanius 238 ein Gelübde für das Heil des Reichs eingelöst haben. D.h., das Gelübde war getan und die Reichskrise des Sechskaiserjahrs3 muss daher nicht Anlass gewesen sein. Es erscheint zudem fraglich, ob die Stifter mit IOM (= Iupiter Optimus Maximus) die Gottheit angerufen haben, als vielmehr die kaiserliche Majestät.

Wie u.a. die Forschung zu Carnutum4 ausführlich darlegt, steht IOM für den Schutz der Territorialgrenzen und bürgt als Garant politischer Verträge für den inneren Frieden, mithin Aufgaben des Kaisers. Verbunden mit der kapitolinischen Trias, mithin IOM, haben "die Göttlichkeit des Herrschers und andere Numina der Staatsreligion im Mittelpunkt der gottesdienstlichen Aktivitäten" gestanden. Dass die Römer nämlich einen weiteren Götterhimmel duldeten, hatte pragmatische Gründe, insbesondere um einen Vielvölkerstaat zu beherrschen. Wenn nicht schon Agnostiker5, so war den Römern doch wohl bewusst, dass es kaum verschiedene Götter gab, sondern eine sich vielfältig äußernde Gottheit, daher auch die bald unzähligen Beinamen für Göttinnen und Götter.6 Schon die Große Mutter und Isis & Co. hatten Gemeinsamkeiten. Spricht man von IOM, meint man, in der Spätantike ganz im Sinne der Staatsreligion, wohl mehr den Kaiser als die Gottheit. Denn Kaiser und IOM stehen synonym für dieselben Aufgaben und mit Jupiter sprach man ohnehin nicht, denn dieser selbst äußerte sich nur durch Donner oder den Merkur. Merkur aber wurde als Mercurius Augustus im Kaiser verkörpert. Die domus divina bezeichnete denn auch nicht den Wohnsitz der Götter, sondern das Kaiserhaus.

Fraglich ist also weniger, ob die kaiserliche Majestät gemeint ist, als welcher bestimmte Kaiser gemeint ist: Ist der Stein im Jahr der Reichskrise, aber doch in Einlösung eines zurückliegenden Gelübdes aufgestellt worden, könnte Maximinus Thrax gemeint gewesen sein. Dieser hatte 235/36 relativ nahe im heutigen südlichen Niedersachsen erfolgreich Krieg gegen die Germanen geführt und war von den Rheinlegionen 235 zum Kaiser ausgerufen worden. Er hatte also für das "Heil des Reichs", für den Schutz der Grenzen getreu den Aufgaben eines Kaisers als Garant des IOM gesorgt und war quasi auch noch ortsbekannt. Wäre das Gelübde 238 erfolgt, könnte Maximinus auch noch passen, hatte er sich doch zunächst auch erfolgreich gegen die Usurpatoren gewandt, bis er im April 238 ermordet wurde. Indes könnte, soweit alleine die Reichskrise und damit auch die Garantie des inneren Friedens Bezugspunkt des Gelübdes gewesen sein sollen, der 3. Gordian gemeint gewesen sein: Bei W. Gülpen ist ein Antoninian des 3. Gordian von 239 abgebildet, revers die Fides. Gordian III. zeigt also Vertrauen und Treue an, und tatsächlich haben mit ihm die Wirren des Sechskaiserjahrs geendet. Er ist der letzte der sechs Kaiser und es gelingt ihm auch, die Grenzen zu beruhigen. Mithin kommt er der Garantenstellung des IOM tatsächlich nach.

Dass eine Festlegung auf einen Kaiser nicht erfolgt, ist im Sechskaiserjahr, in dem Kaiser gleich reihenweise geächtet und ermordet werden, opportun. Die Berufung des "örtlichen" Schutzgeistes, mithin wohl keltisch oder gallo-römisch, ist unterdessen Ausdruck der unter der Staatsreligion gewährten Religionsfreiheit.

1Bereich Ellerberg/Bovenheck ?. Ursprüngl. vermutl. an der Kreuzung römischer Wegführung südl. Ende Ellerberg Nähe Höhenpunkt 257 (etwa 50.766456, 6.307902; Q885+H5J Stolberg). Etwa dort steht heute das Ellerbergkreuz, ein Flurkreuz mit Viernagelkreuzigung.

2W. Frentz (1992): 842 Crasciniacum – 1992 Gressenich; Eine Ortschronik. Hrsgg. v. R. Scholl für die Gressenicher Ortsvereine. S. 98 f.

3W. Frentz spricht von einem "Siebenkaiserjahr" – vermutlich unter Zuziehung des Caesars.

4Vgl. W. Jobst (2001): Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg/Carnuntum. Verl. der Österr. Akademien der Wiss.

5Dafür liefert die röm. Literatur Beispiel, ist auch so nachvollziehbar: Wenn es den Griechen bereits um 70 v.Chr. gelingt, mit dem Mechanismus von Antikythera einen quasi anlogen Computer zur Berechnung der Himmelsmechanik zu bauen und damit Finsternisse in der Zukunft zu bestimmen und dergleichen Apparate zu verbreiten, dürfte es 238 n.Chr., also rund 300 Jahre später, kaum einen vernünftigen Grund geben, das Himmelsgeschehen der Willkür von Selene, Luna, Phoibos, Sol oder Mithras zuzuschreiben. Die soziale und identitätsstiftende Bedeutung von Kulten ist davon ja nicht berührt.

6Einen immer noch ganz akzeptablen Überblick bietet B. Hederichs "Gründliches Mythologisches Lexikon" (ND 1996 bei der ehem. Wiss. Buchges.).

Wappenstein von 1731 Mausbacher Hof/Schroiffstraße

50.756171, 6.273028; Q74F+F6C Stolberg

Nach der Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg ließ der flandrische Graf Hyacinthus von Suys, 1713 - 1745 Abt von Kornelimünster und Grundherr in Mausbach, den abteilichen Mausbacher Hof wieder aufbauen. Zur Huldigung des Abts wurde der heute von der Schroiffstraße bei 11b aus sichtbare Wappenstein von 1731 am Mausbacher Hof eingelassen.

Wappen:

In einem von Spangenhelm mit Fürstenkrone zusammengehaltenem Pavillon Abteiwappen Kornelimünster belegt mit Wappenschild Suys: Auf gekreuzten Abtstäben (Wappen Abtei Kornelimünster), in der Krümmung belegt mit Rosen (Rose = eines der Attribute der jungfräulichen Gottesmutter Maria, hier ohne heraldische Bedeutung), Schild mit 3 (2:1) Rammklötzen (naturellement zum Eintreiben von Pfählen als Baugrund) mit je 2 seitlichen Führungsstutzen (Wappen Suys). Zwischen den Abtstäben Mitra als Zeichen des Jurisdiktionsbereichs des Abtes, die Stäbe rechts (= heraldisch links) begleitet von einem Schwert (als Erinnerung der auch weltlichen Gewalt des Abts). Der Schild bekrönt mit Blätterkrone (= gemeine Adelskrone). Zwei behelmte Löwen als Schildhalter, links (= heraldisch rechts) mit Spangenhelm, Wulst und geschlossenem Flug mit darin wachsendem Rammklotz (= Helmkleinod im Wappen Suys), rechts (= heraldisch links) mit Spangenhelm, Helmkrone und geschlossenem Flug.

Der Stein könnte einst bemalt gewesen sein, Wappenfarben Kornelimünster: goldene Stäbe auf rotem Feld, Suys: blaue Rammklötze auf goldenem Feld, mithin der Wappenmantel vermutl. rot, Schwert und Schildhalter naturalistisch.

Lateinische Inschrift:

REVERENDISSIMUS ET ILLUSTRISSIMUS DOMINUS · D[omi]NUS HYACINTHUS ALPHONSUS · S[acri]·R[omani]·I[mperii] · COMES DE SUYS DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIÆ S[acri]·R[omani]·I[mperii]·B[aro] · IMPERIALIS LIBERÆ IMMEDIATE ET EXEMPTÆ ECCLESIÆ CORNELIO MONASTRERIENSIS AD INDAM ABBAS EIUSDEM QUE LOCI DOMINUS TERRITORIALIS DOMINUS IN EILENDORFF GRESSENICH CASTENHOLZ BERGHEIMER DORFF CUMPTICH ET MORTROUX PRAEPOSITUS PERPETUUS IN SCLAIN 1731

Übersetzung aus dem Lateinischen

Der hochwürdigste und erlauchteste Herr, Herr Hyacinthus Alphonsus, des Heiligen (Geheiligten) Römischen Reiches Graf von Suys durch Gottes und des Apostolischen Stuhles Gnade des Heiligen (Geheiligten) Römischen Reiches Freiherr, des Reiches freier und unabhängiger [reichsunmittelbaren] Kirche von Cornelimünster an der Inde Abt und desselben Ortes Grundherr, Herr in Eilendorf, Gressenich, Castenholz, Bergheimerdorf, Cumptich und ständiger Propst von Mortroux in Sclain 1731

Willmskreuz Diepenlinchener Straße 23

50.762433, 6.271188; Q76C+XFG Stolberg

In Mausbach von Süd kommend aus Ost gesehen rechts der ehemaligen Gaststätte Peter Willms – im Volksmund, da es zwei Gaststätten Willms gab: D'r öngerschte Willms –, heute Diepenlinchener Straße 23, vis-à-vis des Erzwegs steht etwas versteckt wirkend in einem Dornstrauch das nach der ehemaligen Gaststätte sog. Willmskreuz. Vom Typ her handelt es sich um ein Kastenkreuz oder auch einen Bildstock. Die Bezeichnung "Kreuz" hat sich indes bis heute manifestiert, nachdem an selber Stelle auf demselben Sockel ein lateinisches Kreuz gestanden hat.

Die im AGM bekannte älteste Abbildung dieses Kreuzes ist die auf einer Ansichtskarte aus dem Jahr 1898. Sie zeigt die Einfriedung in einem Weißdornstrauch, der in der halbkreisförmigen Ausbuchtung einer Garteneinfriedung steht. Der heutige Bildstock ist also eine Ersetzung, der linke Pfosten und das Fundament dieses halbstockhohen Zauns mit Holzlatten sind indes heute noch erhalten. Die lichte Breite der Einfriedung zur Straße beträgt rund 2.90 m, die Tiefe rund 1.30 m.

Ausstattung

- Eiche an Eisenträger überdacht und in Steinsockel eingelassen, Höhe über alles 1.55 m. Spitzes, ca. 15.5 cm vorkrägendes Dach mit Schieferschindeln gedeckt. Podest 44 cm hoch, von unten nach oben 50 bis 34 cm breit, 24 cm tief.

- Holzbau Höhe ca. 100 cm, Stärke 35 mm, Breite insges. von 16,5 cm unten bis ca. 23,5 cm unter Dachkrägung. Mittenstück von unten nach oben 16.5 bis 19.5 cm breit, mittig ovale Konche ca. 56 cm hoch und von unten nach oben 15 bis 18 cm breit. Links und rechts angesetzte rahmende, oben abgeschrägte, nach unten verjüngte, tief herunter gezogene Konsolen. Unten beidseitig angesetzte 50 cm lange, 7 mm starke Ziereisen mit Voluten.

- Dreinagelkreuzigung NE-Metallblech mit Patina, darunter elfenbeinfarben, Stichwunde unorthodox links. Corpus über ovaler Konche von Kopf bis Fuß ca. 29 cm, Klafterweite ca. 27 cm.

Bedeutung/Provenienz

Das ursprüngliche Willmskreuz, es soll dies dasjenige sein, das hier aus der zitierten Postkarte abgebildet ist, also ein Flurkreuz, sollte nach der Ortmannschen Pfarrchronik an Soldaten Napoleons erinnern, die auf dem Rückzug aus Rußland in einem nächtlichen Überfall durch preußischer Truppenteile und Kosaken 1813 hier oder in der Nähe umgekommen oder bestattet worden sein sollen.1 Der Stoff wird als Sage bei H. Hoffmann verzeichnet.2 Mithin ein zweites "Franzosenkreuz" in Mausbach: Hier wie an der Gressenicher Straße Veteranendenkmal? So will mir der auf der Postkarte abgebildete Weißdorn im Vergleich mit den hist. Fotos vom Franzosenkreuz jedenfalls nicht erscheinen, als würde er bereits 80 Jahre dort stehen. Es mag sich um den Überhälter einer ehemaligen, für den Raum hier typischen, schließlich von den Weidezäunen verdrängten Hecke handeln.

In der Fronleichnamprozession (s.a. Ethnobotanik Weißdorn) ist der Bildstock eine Zwischenstation auf dem Weg zum 1956 errichteten Kriegerdenkmal in der Waldsiedlung (= Siedlung Diepenlinchen) gewesen.

1A. Ortmanns (ND 2002): Die Geschichte der Pfarre Mausbach. 2. Aufl. des Nachdrucks der Ausg. von Allerheiligen 1930 in der Stolberger Zeitungs- und Akzidenz-Druckerei B. Linzen. Arbeitskreis Geschichte Mausbach. S. 60.

2H. Hoffmann (1914): Volkskunde des Jülicher Landes. Bd. 2: Sagen aus dem Indegebiet. Dürwiß: Dostall. S. 103, Nr. 245.